京華時報制圖謝瑤

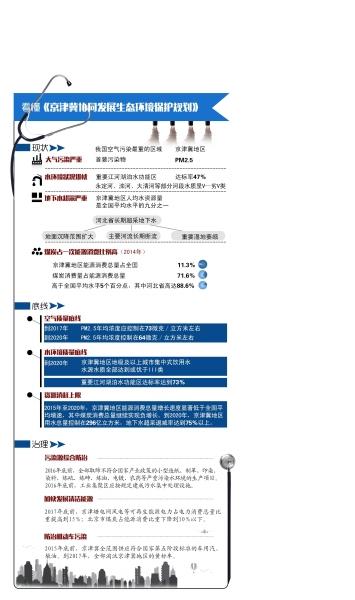

京華時報訊昨天,國家發展改革委、環境保護部對外發布《京津冀協同發展生態環境保護規劃》(以下簡稱規劃),明確了未來幾年京津冀生態環境保護方面的一系列目標任務。根據規劃,到2020年主要污染物排放總量大幅削減,京津冀地區PM2.5濃度要比2013年下降40%左右,控制在64微克/立方米左右,這意味著屆時京津冀的PM2.5濃度水平有望達到長三角區域目前的水平。

2017年PM2.5濃度控制在73微克

規劃指出,京津冀地區是全國水資源最短缺,大氣污染、水污染最嚴重,資源環境與發展矛盾最為尖銳的地區。京津冀地區是我國空氣污染最重的區域,PM2.5污染已成為當地人民群眾的“心肺之患”,是京津冀地區首要污染物。

對此,規劃提出了京津冀區域到2020年的PM2.5控制目標。具體說來,到2017年,京津冀地區PM2.5年均濃度應控制在73微克/立方米左右;到2020年,京津冀地區PM2.5年均濃度控制在64微克/立方米左右,主要污染物排放總量大幅削減,區域生態環境質量明顯改善,區域城鄉環境基礎設施體系基本完善。

城市飲用水水源全部達III類標準

此外,規劃還劃定了京津冀地區生態保護紅線、環境質量底線和資源消耗上限,將逐步增加生態空間和改善環境質量作為經濟建設和社會發展的剛性約束條件。根據規劃,到2020年,京津冀地區地級及以上城市集中式飲用水水源水質全部達到或優于III類,重要江河湖泊水功能區達標率達到73%。2015年至2020年,京津冀地區能源消費總量增長速度顯著低于全國平均增速,其中煤炭消費總量繼續實現負增長。到2020年,京津冀地區用水總量控制在296億立方米,地下水超采退減率達到75%以上。

此外,規劃提出實施國土生態整治、清潔水、大氣污染防治等一批重點工程,將治理需求切實轉換為工程措施,在改善生態環境質量同時培育新的經濟增長點。

□重點解讀

目前PM2.5是長三角1.5倍多

2013年,是我國實施空氣質量新標準的第一年,也是各省市開展PM2.5監測的元年。2014年3月8日,在全國兩會新聞發布會上,環保部副部長吳曉青首次公布京津冀、長三角、珠三角三個重點區域的PM2.5濃度水平。據其介紹,2013年,京津冀PM2.5平均值106微克/立方米,長三角67微克/立方米,珠三角47微克/立方米。京津冀區域的空氣污染最重,PM2.5區域濃度為長三角的1.5倍多。

2013年9月,國務院發布了《大氣污染防治行動計劃》,即“大氣國十條”。該計劃針對大氣污染的防治問題,提出了十個方面35項措施,被業界稱為史上最嚴厲的大氣污染治理政策。

“大氣國十條”提出了到2017年的濃度控制目標,即到2017年全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上,京津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右,其中北京市細顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。但對2020年,甚至更長遠的時間的控制目標沒有涉及。

(責任編輯 :葉瑋)