夢花街宋家三姐妹在新家包餛飩。 本報記者 屠知力攝

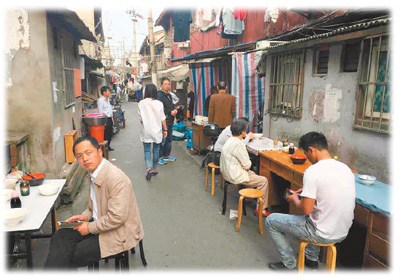

改造前的夢花街餛飩鋪。 資料圖片

老城隍廟,是上海的歷史起點,從明永樂年間起,就供著這座城的“守護神”。對煌煌大上海而言,緊鄰老城隍廟的那條小街,小街上住著老少三代的那間宋家老屋,以及他們下了22年的那碗餛飩,實在有如芥豆之微。

然而,從里面扯出的線頭,卻有老上海的柔韌千絲,也有新上海的曲折萬縷。

宋家下崗三姐妹

賣了22年的餛飩生意“勿賣啦”

凌晨,薄霧,彎彎的夢花街。

三阿姨宋惠玲鎖門,摸黑回娘家。

門口碰上了匆匆走來的二阿姨宋惠蓮,兩人蹩進父母家8.6平方米的一樓,默契地忙活:燒水、揩臺面、拌餡兒……大阿姨宋惠芳家最遠,索性住在娘家逼仄的三層閣樓,27歲的外甥龍龍也同住一室。這個袖珍的家,說是三層,加在一起也只有24平方米。凌晨4點,惠芳也起床了。這是餛飩鋪最忙碌的辰光。大阿姨餛飩包得好,二阿姨人頭記得牢,三阿姨餡兒和得香,三姐妹十指翻飛,80歲的老父親宋根興則搭手煮餛飩,老人的牙快掉沒了,腰桿卻依舊筆直。

不到5點,老顧客就登門了。小街上溜邊兒坐了一排,吸溜吸溜吃得舒爽,吃完了還順手捎上幾包生餛飩帶給家人。

夢花街餛飩,被網(wǎng)友評為“上海灘十碗最好吃的餛飩”之一。來吃的都是熟客。有老先生老太太端著盆子清早來排隊,跟三姐妹“嘎訕胡”(聊天),說閨女懷孕了,就想這一口,“篤定是因為當年拿你家餛飩當下奶湯,遺傳了”。附近上班的吳老師也吃了20年,邊吃邊開玩笑,“你們這是‘鴉片’餛飩,一天不吃都不行。”一位胖大叔端著鍋故意氣人,“倷餛飩有啥啊,勿稀奇咯,不過是我看你們?nèi)忝每戳?0年看慣了,勿看勿愜意!”

說歸說,他們都伸長頭頸盯著鍋里:薄皮大餡的大餛飩、纖薄清透的小餛飩,在沸水中翻飛舞蹈,被分別撈進一碗寬湯,薄韌的面皮裹緊肉餡的鮮美,襯著嫩黃的蛋皮絲,碧綠生青的蔥花,再添上一勺噴香的豬油,光是看著就饞涎欲滴了。

蔥花和豬油的香味兒,在夢花街上氤氳開來。

有驢友稱,夢花街有“最為地道市井的老上海生活”。這里不光流淌著上百年的光陰,還完整地沉淀著上世紀80年代呢!街面上一水兒的兩三層老屋,錯落依偎著綿延開去,灰撲撲的外墻,裸掛著縱橫雜亂的電線。小理發(fā)店、小洗染店、小水果攤擠作一團,灶臺水池搭在屋外,阿姨爺叔睡眼惺忪,穿著肥大的睡衣挪出來倒馬桶。他們抬頭望望被竹竿切割得橫七豎八的天空——狹窄的小巷,這頭搭根晾衣竿就落在了那一頭,太陽一出,花花綠綠的“萬國旗”迎風招展,一不留神,褲腳管滴下的水就濺在路人臉上,招來一句笑罵……

宋家餛飩鋪一直只做早市,每天9點收工打烊,“不能影響街坊鄰居。”鄰居們原也不討厭宋家開店,雖擁擠占道,有顧客吵鬧。“她們不容易,免不了的。相互體諒吧,人家也有方便我們的地方,比如吃餛飩不排隊哈!”有鄰居說。

22年前,三姐妹還如花似玉,卻在同一年里相繼下崗。

上世紀90年代,上海痛下決心,壯士斷腕,實施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大調(diào)整,很多效益不佳的企業(yè)“關、停、并、轉(zhuǎn)、改”,宋家三姐妹和上海百萬下崗工人一樣,從“單位人”一夜之間變?yōu)椤吧鐣恕薄?/p>

沒學歷沒技術(shù),如何把日子過下去呢?為了幫女兒們渡過難關,父母將客堂間破墻開店賣餛飩,三姐妹告別了在燈具廠、儀表廠、塑料廠當先進工作者的日子,開始和餡熬湯煮餛飩。從最早每天兩三塊錢的流水,到如今紅遍老城廂,宋惠玲說,“掙的是份辛苦錢,說不上生意,就是份生計吧!”

如今,一切都結(jié)束了,花難再開,夢無覓處。

三姐妹的餛飩鋪已關張。每天早晨,宋家人都要袖著手,反復對探頭探腦張望要買餛飩的顧客重復一句話:“勿賣啦!阿拉關特了!”

(責任編輯 :葉瑋)