隨著時代不斷進步,曾有許多刻著時代印跡的職業正逐漸消失在我們的視線中。多年來,記者用手中的相機記錄了這些即將消失在城市中的職業。

在福州市三坊七巷安泰河邊的朱紫坊里,年過半百的黃師傅,戴著老花眼鏡,每天坐在自家門前的簡易作業臺前,默默琢磨各式各樣的小玉石。他的這門手藝是祖傳下來的,如今到他這代已經是第四代“伡玉”傳人了。過去幾乎是純手工“伡玉”,一天下來做不了幾個,如今自己“發明”了一個帶馬達的簡易機械設備,平均一天下來可以“伡”下30多件。黃師傅20歲就開始從事這個行當,每天早上八點開工,一直做到下午四五點。最讓黃師傅擔心的,是“伡玉”手藝后繼無人,面臨著失傳的危險。“黃金有價,玉石無價”,現在福州請一個手藝好的珠寶雕刻師傅月薪要上萬,手藝一般的也要好幾千,而且只能小批量生產。但是,學習玉雕技藝成長日期很長,往往需要幾年甚至數十年的磨練才學有所成;部分入行的學徒因為學業艱難,前途不明朗而轉行流失。圖為2011年拍攝的“伡玉”。(拼版圖片)(資料圖片)中新社記者 張斌 攝

在福州法海路花園弄的一條小巷里,有這樣一家專門磨剪刀的百年剪刀店。60歲的潘依伯,在這里磨了40年的剪刀。與我們熟知的流動磨剪人和磨刀人不同,潘依伯這家本土“老字號”磨剪店,做的都是熟客生意。因技術好、收費合理,在上個世紀80年代,潘依伯靠磨剪刀,月收入就有1500元人民幣;但1995年以后,生意漸漸慘淡,到現在一個月只能磨兩三把剪刀。潘師傅感嘆,如今靠磨剪刀是活不了了,原來的本行成了現在的副業。(拼版圖片)(資料圖片) 中新社記者 張斌 攝

2013年5月7日,在福州市中國十大歷史文化名街三坊七巷福船文化館,來自福建福鼎的鄭師傅和65歲的老船匠黃師傅正對最后一塊船板進行加工。福建的福船與廣船、沙船、鳥船并列為中國古代四大船系,其中“水密橫艙壁”這項技術就是在福船上最先采用和發明的。隨著工業化進程的加快,現在建造的大多使用鐵殼船舶,木質船幾乎沒有了市場。而且,造船是個慢工活,比較辛苦,年輕人不愛學,木質造船業面臨生存與傳承兩大危機。2010年,福船制造技藝被聯合國教科文組織列入“急需保護的非物質文化遺產名錄”。(拼版圖片)(資料圖片)中新社記者 張斌 攝

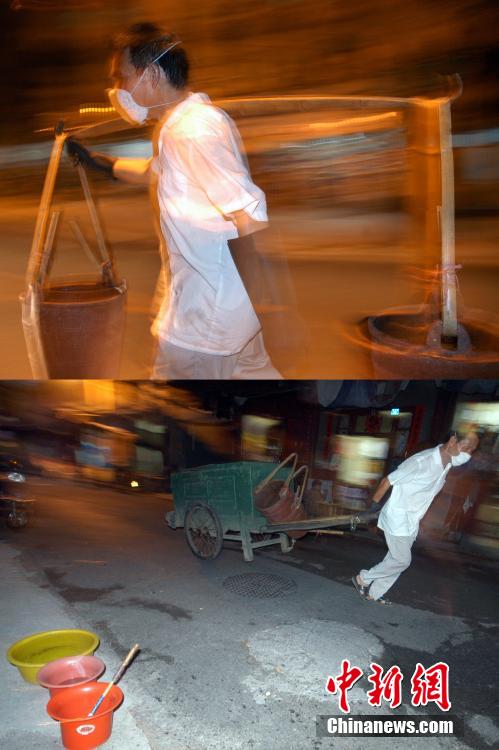

每天傍晚六點左右,劉師傅拉著糞桶車,清理小巷居民的馬桶。這工作劉師傅做了將近三十年。隨著現代社會的發展,越來越先進的衛浴設施齊備,馬桶漸漸退出了屬于它的時代。在福州一些老城區,由于不少建筑屬于保護性質,不能拆建改造,加之房屋之間相當擁擠,根本無法安裝現代衛浴設施,所以在這里的居民至今還沿襲使用馬桶的習慣。因而,在如今高樓林立、車水馬龍的繁華都市里,還有著這樣一群人,他們默默穿行在胡同小巷中,推著糞桶車,清理小巷居民的馬桶。但是,隨著舊城區改造的推進、老房子的拆除重建,福州清糞工也漸漸消失在民眾的視線中。(拼版圖片)(資料圖片) 中新社記者 張斌 攝

在福州汀州社區一棟座名為“玉葉書場”的老宅子里,一根驚堂木,一副鐃鈸,一張小木桌,就是福州評話老藝人表演的全部舞臺。說書場里,每天都吸引了許多白發蒼蒼的老聽眾躺在躺椅上,聽著有"中國曲藝活化石"之稱的福州評話表演。上世紀30至60年代福州評話很流行,福州城鄉街巷村頭都有說書場。隨著社會變遷發展,福州評話書場受到極大的市場沖擊,講評話的從500多人到如今只剩下30多人,年紀都在50歲以上。(拼版圖片)(資料圖片) 中新社記者 張斌 攝

放了一輩子電影的福州電影放映隊放映員老林,在調試上世紀80年代的長江牌放映機。隨著數字時代的到來,原來只能通過電影放映才能看的影片現都能通過網絡和電視觀看。幾天的放映,只吸引了一些老年人前來觀看,一些過往的市民只是好奇地停下腳步,讓他們回憶起過去觀看露天電影的美好時光。(拼版圖片)(資料圖片)中新社記者 張斌 攝

(責任編輯 :汪葳)