經濟的變局中,城市的發展起落不定,一方面,一些曾經擁有輝煌歷史和重要政治經濟地位的城市,現在卻“泯然眾城矣”;而與此同時,另一些城市正在依托新的經濟引擎,步入發展的快車道。是什么要素導致了城市發展軌跡的分異?哪些才是催動城市崛起的動能?未來城市發展又該制定怎樣的發展目標?城市群建設和城市規劃藍圖正在鋪開,思客邀請智庫專家解讀新時期城市建設的新格局、新模式、新思路。

未來川航的飛機可以承擔東南亞、南亞國家的航空運輸職能。

成都走在了新時期國際化的前列

伴隨著2015年成都的航空客運吞吐量超過4200萬人次,成都始發到達波蘭羅茲的“蓉歐+”國際班列常態化,成都的國際化步伐在顯著加快。以航空港、蓉歐快鐵陸港為主的口岸經濟快速發展,對外貿易對于經濟的拉動作用得以強化。

此外,成都的國際交往能力也有了長足進步,2016年7月G20財長和央行行長會議在成都舉行,標志著成都的國際化地位顯著提升。同時據媒體統計,成都在吸引歸國人才方面緊隨北上廣深四個一線城市之后,與杭州、南京同屬于新興人才聚集中心。當前,軟件信息、汽車整裝、飛機制造、北斗衛星等國家重要的高新技術與尖端產業基地的快速發展也與成都的國際化步伐有著密切關系。

國家在西部需要一個國際門戶型中心城市

成都的國際化步伐加快也得益于國家對全國城鎮體系的戰略性重構。一方面,國家推進新型城鎮化戰略,在我國中西部地區選擇生態承載力較高,人口規模總量大且經濟基礎較好的城鎮密集地區培育城市群,以努力實現中西部地區轉移1億農村人口的城鎮化目標。其中以成都、重慶為核心的成渝城市群成為了“十三五”時期的重點投資建設區域,這是構建相對均衡的全國城鎮體系的重要支撐,也是我國經濟增長的新引擎。以國家高鐵網、能源電力基礎設施為主的投資建設,使得成都與我國中東部的中心城市之間聯系更為密切和便捷。另一方面,從美國、歐盟等同等經濟體量的國家或地區的發展經驗來看,建立相對均衡的對外開放格局是其重要的全球化戰略。如美國在20世紀中葉積極開發太平洋沿海地帶的口岸城市,強化中部的國際航空樞紐地位,使得美國能夠同時應對環大西洋、環太平洋的經貿交流。歐盟在擴展成員國同時積極向東聯動,通過東歐國家的開放,建立起與西亞、東亞國家的經貿、文化交流渠道。

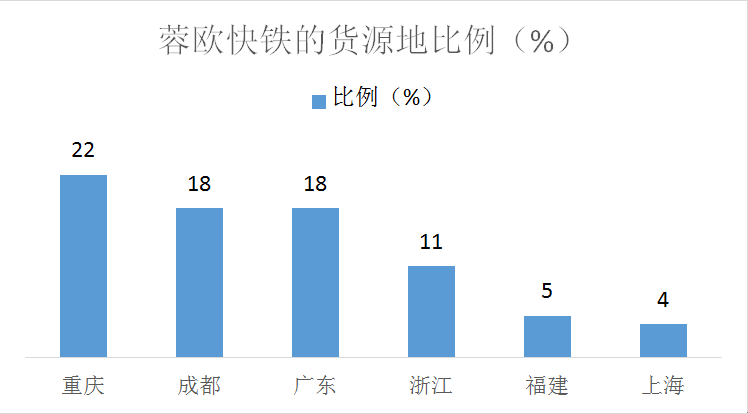

在“一帶一路”戰略下,我國西部地區的向西、向南開放顯得尤為迫切,建立一批內陸國際門戶已經提升為國家層面的發展戰略。因此,在以上兩大背景基礎上,成都擁有向東融合、向西對接、向南聯動的重要區位,理應成為國家層面重要的國際門戶型中心城市。有兩項數據能夠深刻說明成都的內外聯動作用,“蓉歐+”中歐快鐵的貨源地重慶是第一位的區域,同時廣東省、浙江省兩大經濟強省也是重要的貨源供給地,這幾個外部省市的貨源比重已經超過了50%;同時隨著“蓉歐+”班列常態化,越來越多歐洲的貨物能夠抵達成都鐵路口岸,使得成都既能夠成為國內物資集散中心,又能成為外國對華貿易業務的分撥中心。與此同時,成都開通的歐洲、北美航線數量居于中西部地區第一位,同時從國內外大型物流巨頭的布局來看,成都是西部地區最為集中的區域,如普洛斯、順豐、亞馬遜、京東、菜鳥等均把區域物流中心布局在了成都,而非重慶。正因為這樣的優勢,成都是市場資本認可度很高的國際化城市,所以也有必要建設成為國家西部的國際門戶型中心城市。目前根據最新權威機構發布的全球城市體系排名,成都屬于高成長性城市,在我國內陸地區拔得頭籌,國內排名緊隨北京、上海、廣州、深圳和天津之后。

對成都而言尤為關鍵的四個國際化

打造國際門戶離不開全球化理論體系的再認識。當今世界處在現代交通通訊技術變革時期,國際門戶的內涵與構成較以往有了顯著變化。如果說20世紀的后半時期主要體現在以海港經貿網絡為主的國際門戶理論,當今在信息經濟時代,則更加注重知識流、商務流和電商物流為一體的國際門戶建設。在我國積極推進“一帶一路”戰略下,我國的城鎮體系發展需要以“全球價值雙環流”的視野來重構。

“一帶一路”將產生價值雙環流格局下的新貿易格局,并不斷引導中國在全球供應鏈體系方面將逐步向價值鏈高端移動。一方面是中國與世界經濟發達國家之間的經濟、文化、科技、政治領域全面交流,雖然我國與歐美等發達國家的貿易額占進出口的比重在下降,但經濟要素流動卻在加強。主要表現為產業鏈條的并購整合、創新技術聯動、服務外包高端化等方面。另一方面是與經濟相對欠發達國家或地區的經貿、產業、基礎設施、文化等交流合作,尤其是伴隨著我國參與這些國家的基礎設施建設,加快與本地產業鏈的融合。未來中國在傳導北美、歐洲、日韓等國家技術產品、技術服務等優勢,同時輻射東南亞、非洲、南美洲的大宗物資交易、產品輸出方面的樞紐作用將明顯增強。這種樞紐作用將直接影響跨國產業鏈的重組,跨境電商的發展,基礎設施境外投資和中國裝備制造業產能的輸出等方面。

因此,對于成都來說,把握如下四個國際化要素尤為關鍵:

第一,構筑樞紐型國際空港門戶。未來在雙流國際機場、簡陽國際機場的發力下,成都的樞紐型國際空港門戶價值體現在如下三個空間層次。首先是建立起面向北美、歐洲的洲際航空線,實現成都與全球城市體系頂尖城市的緊密互動,并構建起跨境電商貿易圈。其次,面向3000公里的航空商務圈,將輻射影響東亞、南亞和東南亞等國家地區,直接服務人群在30億左右。再次,依托四川省及周邊省市的支線航空,將區域中轉業務也匯聚到成都。在這三個層面上通過自由貿易區、空港綜合保稅區等實現全球產業鏈的重新配置,同時進一步發揮入境旅游72小時免簽政策優勢,積極擴展國際旅游圈。立足國際空港門戶不僅要允許他國的飛機在本國參與運輸,比如說成都有臨空經濟區,可以允許其他國家的運輸段在這個地方運輸中轉產品。同時還要推進本地的航空公司承擔其他國家的航空業務,比如說成都有川航,未來川航的飛機可以承擔東南亞、南亞國家的航空運輸職能,然后在成都中轉,再飛到北京,或者飛到韓國、日本等國家。

第二,構筑洲際貨運鐵路樞紐。一方面發揮青白江鐵路集裝箱中心站的集散優勢,逐步穩定開辟連接長三角、珠三角、海峽西岸、北部灣和京津冀城市群的沿海港群和中心城市的貨運班列;另一方面,發揮成都向西與向南的跨境運輸優勢,全面提高“蓉歐+”班列發車與返程頻率,積極謀劃成都-東南亞快鐵,使成都成為亞歐大陸重要的洲際貨運樞紐城市。

第三,謀劃全球的科技創新中心。新時期的城市競爭更加注重知識經濟、信息經濟的競爭,尤其是全球城市體系中躍升最快的也是這類城市。當今的科技創新與成果轉化更依賴城市與全球其它城市、高科技園區的交流合作,因此重要的國際門戶對于推動城市的科技創新具有十分重要的作用。一方面,發揮國際空港、陸港作用,促使成都學校、科研機構與全球科技創新中心之間更加密切交流,推進基礎創新工作;另一方面,也加快吸引更多高素質國際人才來成都創業與落戶,并通過“蓉創+”模式建立更多元的產業技術合作平臺,直接把國外的先進人才技術請進來,加快科技成果轉化落地。

第四,培育全球文化交往中心。縱觀位居全球頂端的城市,無不將城市文化的弘揚放在重要戰略位置。一個具有開放包容文化認同的城市對于創業者、企業家具有長久的吸引力,因此建設全球影響力的文化交往中心也是國際門戶的重要指標之一。成都擁有三千多年的建城史,其文化本身也是人類在歷史遷徙中不斷融合發展出來的。在門戶建設進程中,將成都傳統文化與國際文化交流、全球數字媒體制作、國際休閑娛樂等功能相結合,特別是將絲綢之路、茶馬古道等文化元素融入城市發展建設,創造出中國內陸地區的國際文化名城典范。

國際門戶的空間謀劃:雙港、雙城

內陸中心城市崛起的必要條件是構筑國際空港、國際陸港的“雙港”系統,圍繞空港、陸港構建自由貿易區等開放政策平臺,以切實降低產業流通成本及交易成本。推動簡陽機場與雙流機場臨空產業區的產業鏈條服務差異化。讓雙流機場更直接服務于成都大都市區和川西地區,重點發展臨空高新技術產業、國際快件中心;讓簡陽機場通過高鐵、城際軌道換乘,重點服務于成渝城鎮群地區,重點發展高端國際休閑旅游與購物、國際綠色農產品集散和跨境電商物流。在以青白江為核心加快建設國際陸港,立足洲際貨運鐵路樞紐建立跨境電商物流園區、綜合保稅區和先進制造業基地,同時將國際陸港作為成渝城鎮群產業供應鏈的核心保障地區。

同時,推進“雙港”與城市各項功能的緊密銜接。要以成都科學城為核心建設國際科技創新中心,并加快形成連通兩大國際空港的快速交通系統,使得成都科學城成為便捷、聯動的全球創新型城市,成為輻射成渝城鎮群創新型產業集群的門戶與樞紐。圍繞科學城加快布局各類國際型產學研合作體(園區)、企業創新孵化器,積極謀劃國家大科學實驗基地,使成都科學城成為“田園城市+智慧城市”的典范。同時推動成都既有主城區城市有機更新,充分保護好三千多年歷史文化遺址與非物質文化遺產,建設獨具“蜀都”特色的文化精品空間,加快建立國際文化名城,以更加開放、包容姿態吸引全球的創業者、入境旅游者及商務休閑人士。

最后,成都還有一個魅力能夠為國際化加分,一千年前杜甫曾經說“窗含西嶺千秋雪,門泊東吳萬里船”。能夠看得見五千米以上雪山的國際化大都市國內很少,而又是千萬人口規模的大都市則更少了。對于全球的創業者和探險者來說,成都的吸引力都十分強勁。

(責任編輯 :韓璐)