在蚌埠市珍珠小區公交停車場,公交駕駛員在新能源公交車前。近年來,安徽省蚌埠市大力推進新能源公交車,截至目前蚌埠市主城區共擁有新能源公交車783臺,未來將逐步淘汰老舊柴油車,大力發展綠色公共交通,改善城市空氣質量。 新華社記者 劉軍喜攝

暢行的交通讓城市更美好,居民生活更便利。然而,交通運輸領域存在區域間城鄉間發展不平衡、各種交通運輸方式整體優勢和組合效率不高、科技創新能力不強等問題,亟需補齊短板。如何推動交通運輸高質量發展?專家建議,讓交通發展更綠色更智能

交通是經濟社會發展的“先行官”,暢行的交通讓城市變得美好。黨的十九大報告提出要建設交通強國,當前我國交通運輸業面臨哪些機遇和挑戰?未來的交通將是什么樣?

交通轉型勢在必行

交通運輸需求側的結構和層次正在發生迅猛變化,而供給側則存在區域性、結構性和功能性失衡

黨的十八大以來,我國交通事業取得重大成就,基礎設施網絡規模穩居世界前列,運輸服務保障能力亦名列前茅,科技創新不斷突破,成為名副其實的交通大國。

以鐵路為例,中國鐵路經濟規劃研究院副院長林仲洪介紹,我國鐵路基礎網絡初步形成,中西部鐵路加快建設,跨區域快速通道、“四縱四橫”高鐵網絡基本形成,城際客運穩步發展,高鐵經濟應運而生。到2016年底,全國鐵路營業里程達到12.4萬公里,其中高鐵2.2萬公里。

“盡管近年來路網快速發展,但還存在部分主要通道區段性瓶頸制約以及點線能力不匹配、物流設施不配套、‘前后一公里’銜接不順暢等短板問題,設施區域性和結構性矛盾突出。”林仲洪說。

“黨的十九大報告明確新時代我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。這一判斷,也符合交通運輸發展的實際。”交通運輸部綜合規劃司副司長劉昕指出,交通運輸領域不平衡不充分的發展主要表現在結構性問題與總量問題并存,區域間城鄉間發展不平衡,各種交通運輸方式整體優勢和組合效率不高,科技創新能力不強,治理能力和治理體系有待進一步提升,亟需補齊短板,增強弱項,夯實基礎。

在國家發改委基礎產業司副司長鄭劍看來,當前交通發展面臨著新的發展環境、運輸需求和發展條件。交通運輸需求側的結構和層次都在發生迅猛變化,而供給側則存在區域性、結構性和功能性失衡,如空間布局上不平衡、軟硬件之間不協調、全面創新發展不充分等。未來,交通運輸的發展將面臨環境、生態、土地、資金等各方面資源更加嚴格的約束。“交通轉型發展勢在必行,交通質量提升刻不容緩。”鄭劍說。

交通運輸部科學研究院副總工程師孫小年指出,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,交通運輸必須堅持質量第一、效益優先。推動從交通大國向交通強國邁進,要著力推動基礎設施聯網優化,推動運輸服務提質升級,發揮科技創新引領作用,提升行業現代治理能力。

從“鋪攤子”轉向“上臺階”

當前交通發展仍然處于優化網絡布局的關鍵期,必須切實轉變發展方式,以交通的高質量發展支撐整體經濟的轉型

交通強國,應該什么樣?

劉昕認為可以從3個方面來理解。首先是支撐國家強。交通運輸要在國家經濟社會發展中發揮“先行官”的作用,服務現代化經濟體系建設,支撐區域協調發展和全面開放新格局,為我國本世紀中葉建成社會主義現代化強國提供有力保障。其次是交通自身強。交通基礎設施、技術裝備、運輸服務、科技創新能力及交通治理水平處于全球領先,交通發展質量和效率達到世界一流。第三是人民獲得感強。交通發展成果滿足人民日益增長的美好生活需要,更多惠及人民群眾,人民普遍享受高質量的交通運輸服務。

在鄭劍看來,交通強國首先應該體系更加完善,在構成方面,交通運輸方式協同發展,各種交通運輸方式的比較優勢得到充分發揮。在空間方面,海陸空、國內外各個領域和區域實現交通的廣泛覆蓋,時空距離不斷縮短,互聯互通更加順暢。在要素方面,科技、人力、資本、交通設施、交通信息等多種要素充分整合,協同運轉。

鄭劍指出,交通強國的第二個特征是技術更加先進。交通新技術的工程運用將更加廣泛,交通設施的建設成本更加可控合理,新技術、新能源、新材料推動傳統交通工具變革,自主創新能力世界領先。

第三個特征是更加優質高效。鄭劍認為,未來交通體系應是運輸選擇多樣,出行體驗美好,個性化定制化甚至人性化的出行模式成為新常態。交通工程、產品和服務的質量更優,交通資源配置和交通自身設施的利用效率更高,交通建設以及交通對環境的影響和自身安全成本不斷降低。

第四個特征是更加和諧美麗。交通能源的消費方式發生根本性變革,交通工具實現清潔化、綠色化、低碳化,交通工程運行系統與生態環境和諧共處,體驗式交通開辟出交通發展的新天地,交通文明得到高度發展,交通安全和公平得到充分保障。

“建設交通強國,要以新發展理念為統領,堅持以人民為中心的發展思想,突出交通運輸服務本質,滿足人民美好出行需求。”鄭劍表示,當前交通發展仍然處于優化網絡布局的關鍵期,也是提質升級的轉型期,必須抓住機遇,切實轉變發展方式,從“鋪攤子”轉向“上臺階”,以交通的高質量發展支撐整體經濟的轉型。

讓交通更綠色智能

提高綠色交通的分擔率,提高城市配送的效率,降低物流成本,提高綠色服務和智能化水平,進行綠色出行文化建設

最近,一篇《沒擠過四號線的人不足以論人生》的文章刷爆朋友圈,作者描述了北京地鐵四號線南向北方向早高峰的擁擠場景。這樣的交通出行體驗,談不上美好。

當前,我國已進入城鎮化和機動化同步快速發展的階段,盡管交通發展取得長足進步,但在許多城市尤其是大型城市,交通供求關系矛盾突出,交通擁堵、環境污染和交通安全等問題依然嚴峻。

清華大學交通運輸所所長陸化普指出,建設交通強國,綠色智能很重要。當前綠色交通發展的不充分、不平衡主要體現在運輸結構、節能減排、服務質量和綠色理念等方面。運輸結構是決定綠色程度的關鍵,而理念的改變會帶來巨大的變化。

“比如共享單車,別看只是小小的自行車,卻大大地改變了我們對綠色交通的認識,有效改善了城市的末端出行。”陸化普認為,綠色交通的發展方向,是要提高綠色交通的分擔率,提高城市配送的效率,降低物流成本,提高綠色服務和智能化水平,進行綠色出行的文化建設。

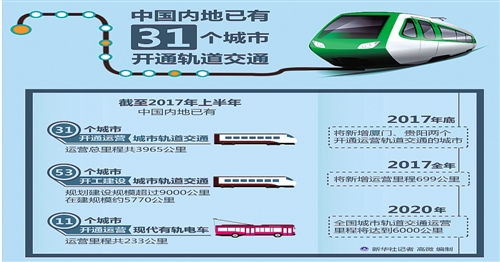

陸化普介紹,從國際來看,綠色交通發展應重視交通系統尤其是鐵路、軌道交通對區域、城市群、都市圈發展的引導作用。借助公共交通的發展,促進職住平衡,推進混合土地使用和混合建筑物類型開發。以日本東京為例,新宿綜合交通樞紐的交通系統和土地利用一體化程度非常高,在大約2平方公里的范圍內設置了100多個軌道交通出入口,末段交通出行88%是步行出行,多種交通方式及交通與周邊用地無縫銜接,交通系統與土地利用完全融為一體。此外,陸化普認為,城市應高度重視步行和自行車交通系統,打造溫馨綠色交通環境;在加強交通基礎設施供給的同時,實施擁堵收費、高停車成本等交通需求管理。(經濟日報·中國經濟網記者 熊 麗)